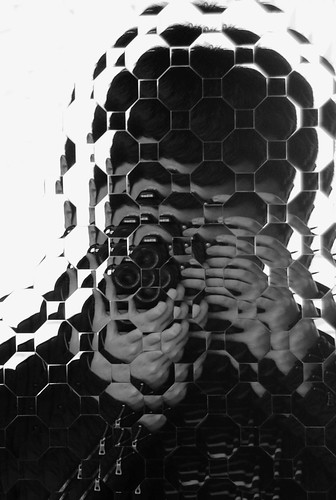

Quise hacer balance de 2009, y me salió un resumen de los últimos diez años, de la primera década de la que he sido plenamente consciente. Aquella que empezó con el efecto 2000 y un último curso del instituto más salvaje que los anteriores. Ya en 2000 estaba enamorado de la mujer de mi vida, aunque ella no se enamoró de mí hasta 2001. Ese año cayeron las Torres Gemelas y a mí me había cogido durmiendo la siesta. De repente el mundo entraba en el siglo XXI. Me fui a estudiar a Madrid: viví dos años en un colegio mayor gris y áspero, luego otros tres en Maudes 18, en Cuatro Caminos (os echo de menos a diario, chicos). En este tiempo, voté por primera vez. También grité aquello del “no a la guerra”, y hasta me compré camisetas y estuve en una plataforma, aunque desde entonces no he vuelto a ir a ninguna manifestación. Desperté en Madrid un 11 de marzo de 2003 y también me fui a dormir otra noche al calor del incendio del Windsor. Viví la euforia y la decepción olímpica de 2012, pero ésa no sería la única resaca. Estudié Periodismo porque era necesario para la profesión que quería hacer, aunque en realidad no sirvió de mucho. Fui becario, sí, y trabajé en una tele nacional, otra de mis mejores experiencias. En 2006 decidí volver a casa, y empecé a trabajar en la radio una semana después de terminar la carrera. Desde entonces no he hecho nada realmente emocionante: presenté durante dos años un programa cultural y ha sido lo que más me ha llenado. Al menos en lo profesional. Por lo demás, en 2007 me compré mi primera cámara réflex (por fin), y a menudo me dedico a actualizar los blogs que he creado y en los que sólo escribo tonterías. De vez en cuando, siento la necesidad de escribir un libro, cambiar de ciudad, de vida, de profesión. En 2009 firmé la escritura de un piso, nuestro primer piso. La hipoteca, por supuesto, no baja de los 35 años. Pero me da igual, en 2010 empezaré, empezaremos, una vida juntos, y por eso tengo gana de que llegue el nuevo año. Nos vemos dentro de una década.

Quise hacer balance de 2009, y me salió un resumen de los últimos diez años, de la primera década de la que he sido plenamente consciente. Aquella que empezó con el efecto 2000 y un último curso del instituto más salvaje que los anteriores. Ya en 2000 estaba enamorado de la mujer de mi vida, aunque ella no se enamoró de mí hasta 2001. Ese año cayeron las Torres Gemelas y a mí me había cogido durmiendo la siesta. De repente el mundo entraba en el siglo XXI. Me fui a estudiar a Madrid: viví dos años en un colegio mayor gris y áspero, luego otros tres en Maudes 18, en Cuatro Caminos (os echo de menos a diario, chicos). En este tiempo, voté por primera vez. También grité aquello del “no a la guerra”, y hasta me compré camisetas y estuve en una plataforma, aunque desde entonces no he vuelto a ir a ninguna manifestación. Desperté en Madrid un 11 de marzo de 2003 y también me fui a dormir otra noche al calor del incendio del Windsor. Viví la euforia y la decepción olímpica de 2012, pero ésa no sería la única resaca. Estudié Periodismo porque era necesario para la profesión que quería hacer, aunque en realidad no sirvió de mucho. Fui becario, sí, y trabajé en una tele nacional, otra de mis mejores experiencias. En 2006 decidí volver a casa, y empecé a trabajar en la radio una semana después de terminar la carrera. Desde entonces no he hecho nada realmente emocionante: presenté durante dos años un programa cultural y ha sido lo que más me ha llenado. Al menos en lo profesional. Por lo demás, en 2007 me compré mi primera cámara réflex (por fin), y a menudo me dedico a actualizar los blogs que he creado y en los que sólo escribo tonterías. De vez en cuando, siento la necesidad de escribir un libro, cambiar de ciudad, de vida, de profesión. En 2009 firmé la escritura de un piso, nuestro primer piso. La hipoteca, por supuesto, no baja de los 35 años. Pero me da igual, en 2010 empezaré, empezaremos, una vida juntos, y por eso tengo gana de que llegue el nuevo año. Nos vemos dentro de una década. Galería Pasos&Días.